Ölweiden: Regenerative Landwirtschaft & Stickstofffixierung

Mit der Fähigkeit, bis zu 90 kg Stickstoff pro Hektar und Jahr im Boden zu binden und ihn damit langfristig zu verbessern, könnten Ölweiden eine Schlüsselrolle in der Regenerativen Landwirtschaft spielen. Diese widerstandsfähigen Pflanzen bieten nicht nur eine ökologische Lösung für Erosionsprobleme, sondern auch eine zusätzliche Einkommensquelle durch ihre vielseitig nutzbaren Früchte – eine echte Chance für eine zukunftssichere und umweltfreundliche Landwirtschaft.

Kernaussagen

- Nachhaltige Bodenoptimierung durch Ölweiden: Die Pflanzen fixieren Stickstoff aus der Luft, erhöhen die Bodenfruchtbarkeit und verringern den Bedarf an mineralischen Düngemitteln. Zudem helfen ihre tiefen Wurzelsysteme, Erosion zu verhindern und die Bodenstruktur zu stabilisieren.

- Resilienz und Wirtschaftlichkeit in der Landwirtschaft: Ölweiden trotzen extremen Wetterbedingungen und sind weitgehend resistent gegen Krankheiten und Schädlinge. Ihre Früchte bieten eine zusätzliche Einkommensquelle und können - von Marmeladen bis zu alkoholischen Getränken - vielseitig verarbeitet werden.

- Einfache Integration in Agroforstsysteme: Mit ihrem geringen Pflegeaufwand sind Ölweiden ideal für Agroforstsysteme geeignet, wenn sie auf sonnigen Standorten etabliert werden. Sie tragen zur Biodiversität bei und verbessern langfristig die Bodengesundheit.

Die Ölweide in der Regenerative Landwirtschaft

Ölweiden bieten sich als vielversprechende Komponente an, welche die Prinzipien der Regenerativen Landwirtschaft aufgrund ihrer Eigenschaften ergänzen kann. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen macht sie in Zeiten des Klimawandels zu einer zuverlässigen Kultur. Auch bietet sie ergänzend zu Leguminosen eine nachhaltige Methode, Stickstoff im Boden zu fixieren. Hierdurch kann in gewissen Teilen der Einsatz von mineralischen Düngemitteln reduziert werden.

Dabei kann sie optimal in Agroforstsysteme integriert werden. Ihre Früchte können eine zusätzliche Einkommensquelle bieten. Diverse Ernten über das Jahr verteilt und eine Diversifizierung des Ertragsausfall Risikos und der Einnahmequellen sind ebenfalls positive Attribute des Ölweidenanbaus. Ein Alleinstellungsmerkmal der Ölweide ist der Fakt, dass bisher keine spezifischen Krankheiten sowie Schädlinge bekannt sind. Außerdem benötigen sie, außer der Entfernung abgestorbener Äste, keine Pflegemaßnahmen.

Nutzung in Agroforstsystemen

- Bodenoptimierung: Das Laub der Ölweiden trägt zur Optimierung der Bodenstruktur und zur Erhöhung des Humusgehalts bei. Außerdem fixieren die Pflanzen Stickstoff, wodurch die Bodenfruchtbarkeit langfristig gesteigert wird.

- Erosionskontrolle: Mit ihren tiefen und weitreichenden Wurzelsystemen helfen Ölweiden, Bodenerosion zu verringern und die Bodengesundheit zu erhalten, indem sie das Bodengefüge stabilisieren und den Wind abbremsen.

- Biodiversität: Ölweiden bieten Lebensraum und Nahrung für eine Vielzahl von Insekten, Vögeln und anderen Wildtieren, was zur Erhöhung der Biodiversität beiträgt. Die Früchte sind essbar und können als Nahrungsquelle für Menschen und Tiere genutzt werden.

Integration der Ölweide

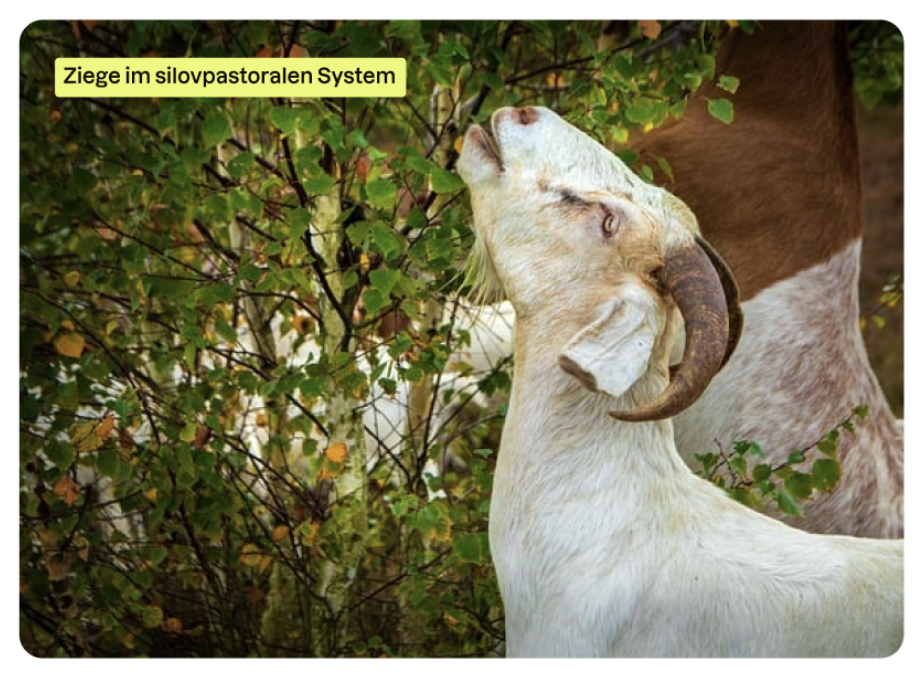

1. Silvopastorale Systeme: Ölweiden können in silvopastoralen Systemen als Schutzhecken, Windschutz oder zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit dienen. Sie bieten Schatten für die Tiere und tragen zur Nährstoffanreicherung des Bodens durch Stickstofffixierung bei. Neben Gras für das Viehweiden können Bäume wie Eichen (Quercus spp.) oder Kiefern (Pinus spp.) integriert werden. Das Ziel ist, eine produktive und nachhaltige Weidefläche zu schaffen, die auch forstwirtschaftliche Erträge bietet.

2. Windschutzhecken: Ölweiden eignen sich hervorragend für Windschutzhecken, da sie robust und schnell wachsend sind. So reduzieren sie effektiv Winderosion. Sie schützen empfindliche Pflanzen vor Wind und verbessern das Mikroklima. Ölweiden können dabei mit anderen windbeständigen Sträuchern und Bäumen wie Holunder (Sambucus nigra), Sanddorn (Hippophae rhamnoides) und Haselnuss (Corylus avellana) werden.

3. Mischkulturen in Reihenpflanzungen (Alley Cropping): In diesem System werden Ölweiden in Reihen zwischen Nutzpflanzen gepflanzt, wodurch die Bodenfruchtbarkeit und das Mikroklima verbessert werden. In den Reihen zwischen den Ölweiden können verschiedene Nutzpflanzen angebaut werden, wie Getreide (z.B. Weizen, Roggen), Hülsenfrüchte (z.B. Bohnen, Erbsen) oder Gemüse (z.B. Kürbis, Zucchini). Die Ölweiden fördern das Wachstum der Nutzpflanzen durch Stickstoffanreicherung im Boden.

Einsparung mineralischer Düngemittel

Ihre Fähigkeit, Stickstoff zu fixieren, optimiert die Bodenfruchtbarkeit und reduziert den Bedarf an mineralischen Düngemitteln. Die Wurzeln der Ölweide gehen eine Symbiose mit stickstoffbindenden Strahlenpilzen ein, was bedeutet, dass sie Stickstoff aus der Luft binden können. Insgesamt können Ölweiden zwischen 50 und 90 kg/N pro ha Stickstoff fixieren. Die Menge an Stickstoff, die sie fixieren können, variiert allerdings je nach Art, Standort und Wachstumsbedingungen.

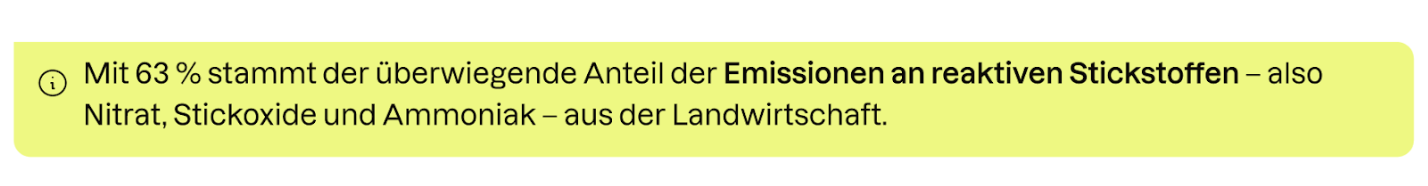

Es gibt mehrere Gründe, warum es wichtig ist, den Stickstoffeintrag zu reduzieren:

1. Wasserqualität und Gesundheit: Ein übermäßiger Stickstoffeintrag, insbesondere in Form von Nitrat, kann das Grundwasser und Oberflächengewässer verunreinigen. Hohe Nitratkonzentrationen im Trinkwasser sind gesundheitsschädlich.

2. Biodiversität: Stickstoffüberschüsse führen zur Eutrophierung von Gewässern, was das Wachstum von Algen und anderen Wasserpflanzen fördert. Dies kann in extremen Situationen einen Sauerstoffmangel verursachen, was wiederum zum Sterben von Fischen und anderen Wasserorganismen führt. Auch Landökosysteme können durch übermäßigen Stickstoffeintrag gestört werden.

3. Klimawandel: Stickoxide tragen zur Bildung von Ozon in Bodennähe bei, einem starken Treibhausgas und Luftschadstoff. Zudem entstehen bei der Zersetzung von Stickstoffverbindungen im Boden Lachgase (N2O). Lachgas hat eine 270-mal stärkere Klimawirkung als CO2 und kann so den Klimawandel drastisch verstärken.

4. Bodenqualität: Hohe Stickstoffeinträge können zu einer Versauerung der Böden führen, was die Bodenfruchtbarkeit langfristig beeinträchtigt. Dies hat negative Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum und die landwirtschaftliche Produktivität.

Warum können Ölweiden wie Leguminosen Stickstoff fixieren?

Leguminosen (beispielsweise Erbsen, Klee, Soja) können Stickstoff aus der Luft in einer Symbiose mit speziellen Bakterien namens Rhizobien in ihren Wurzeln fixieren. Diese Bakterien leben in Knöllchen an den Wurzeln der Leguminosen und wandeln atmosphärischen Stickstoff (N₂) in eine Form um, die die Pflanzen aufnehmen und nutzen können, um Eiweiße und andere wichtige Verbindungen zu synthetisieren.

Ölweiden (Elaeagnus spp.) fixieren Stickstoff durch eine Symbiose mit Stickstoff-fixierenden Strahlenpilzen, die in den Wurzeln der Pflanzen leben. Diese Pilze ermöglichen der Ölweide, atmosphärischen Stickstoff aufzunehmen und in eine Form umzuwandeln, die die Pflanze nutzen kann. Diese Fähigkeit verbessert die Bodenfruchtbarkeit und reduziert den Bedarf an mineralischen Düngemitteln.

Auch Robinien (Robinia pseudoacacia) können Stickstoff fixieren. Sie gehen eine Symbiose mit Rhizobium-Bakterien ein, ähnlich wie Leguminosen. Robinien können als schnellwachsende Bäume, in Agroforstsystemen und für die Wiederaufforstung auf nährstoffarmen Böden verwendet werden. Außerdem sind sie eine gute Wahl für Windschutzstreifen und Erosionsschutz.

Sanddorn (Hippophae rhamnoides) und Erlen (Alnus spp.) wiederum gehen eine Symbiose mit den sogenannten Frankia-Bakterien ein. Diese fixieren den atmosphärischen Stickstoff. Ihre Symbiose ist vergleichbar mit der bei Ölweiden.

Ölweiden Arten und ihre Eigenschaften

Die Ölweide, eine Pflanzengattung mit etwa 45 verschiedenen Arten, hat ihren Ursprung in Asien, wo sie auch heute noch am häufigsten vorkommt. Inzwischen ist sie jedoch auch in Südeuropa, Nordamerika und sogar Australien vertreten. Die robuste Pflanze, die als Strauch wächst und je nach Sorte eine Höhe und Breite von zwei bis acht Metern erreicht, ist besonders wegen des geringen Pflegeaufwandes und ihrer süßen Früchte als Pflanze beliebt.

Doldige Ölweide (Elaeagnus umbellata)

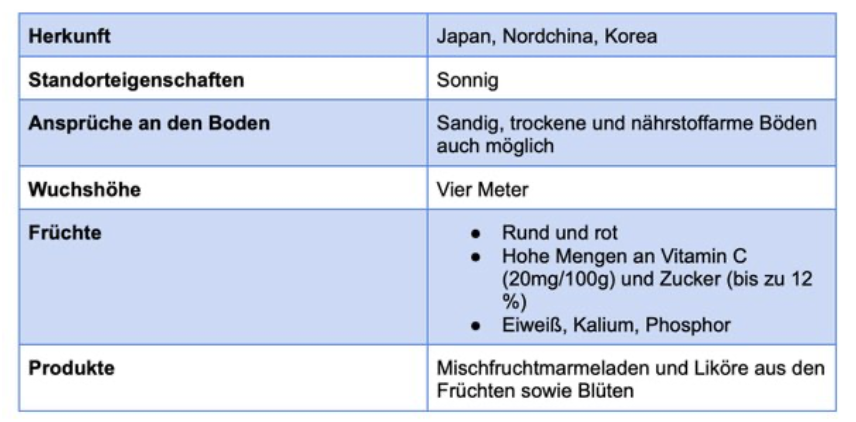

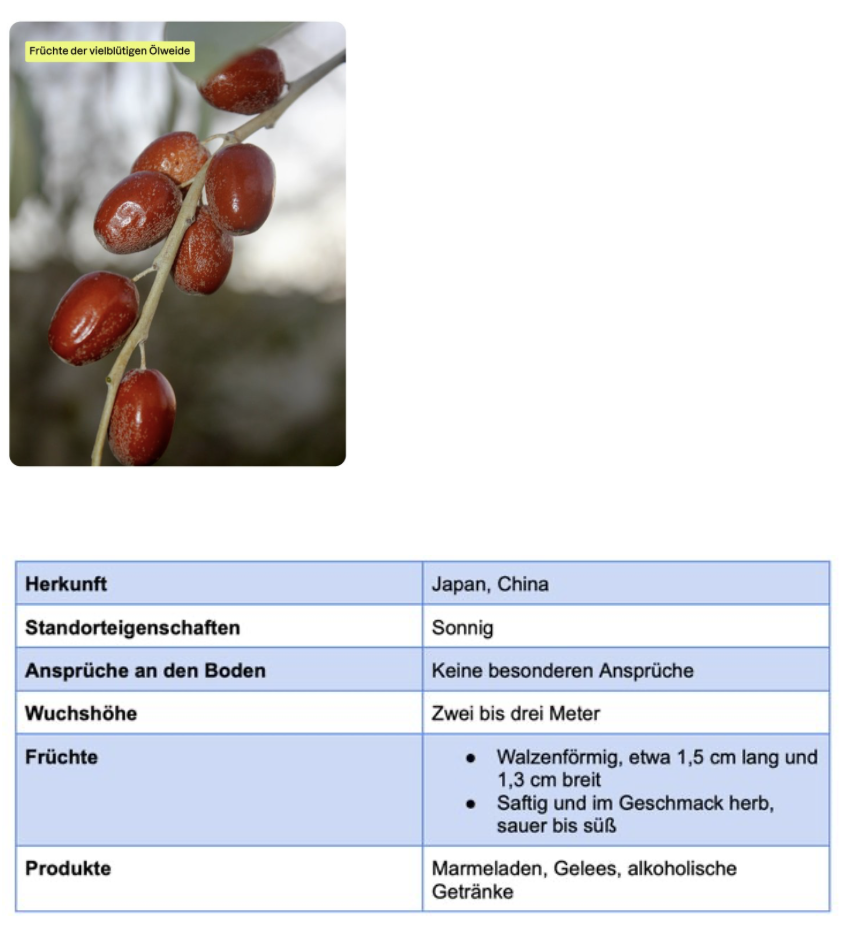

Vielblütige Ölweide (Elaeagnus multiflora)

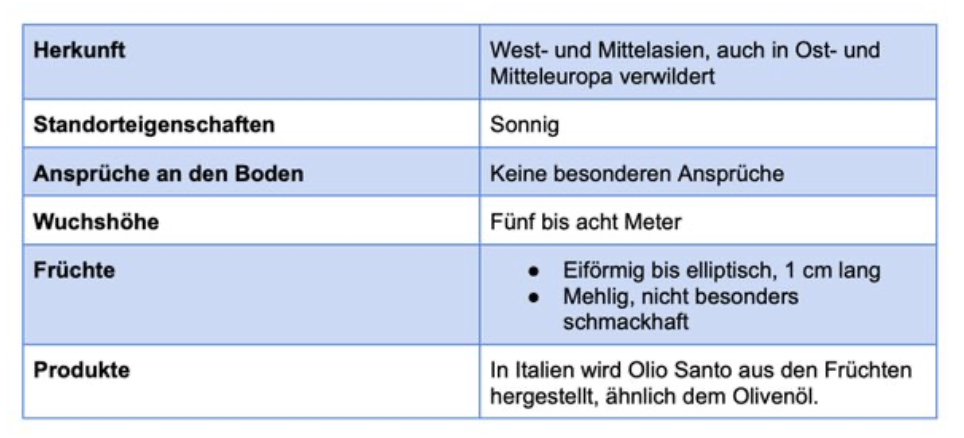

Schmalblättrige Ölweide (Elaeagnus angustifolia)

Hindernisse bei der Etablierung

Trotz ihrer vielen Vorteile gibt es einige Hindernisse bei der Etablierung von Ölweiden:

Ein bedeutendes Problem sind das mangelnde Bewusstsein und die Bekanntheit der Pflanze und ihre Vorteile. Die Ölweide hat in der traditionellen deutschen Landwirtschaft keine lange Geschichte, im Gegensatz zu anderen Obstbäumen und Kulturpflanzen.

Es gibt wenig wirtschaftlichen Anreiz, Ölweiden im großen Stil anzubauen, da sie keine weit verbreitete Handelsfrucht sind.

Außerdem gibt es wenig Forschung und Förderung im Vergleich zu etablierten Kulturpflanzen wie Getreide, Raps oder Obstbäumen.

Auch wenn Ölweiden aufgrund ihrer Fähigkeit zur Stickstofffixierung und Bodenverbesserung nützlich sein können, haben sie in manchen Regionen invasive Tendenzen, was zur Verdrängung einheimischer Pflanzen und zur Beeinträchtigung lokaler Ökosysteme führen kann. Das könnte langfristig negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben. In einigen Regionen und Ländern sind Ölweiden bereits als invasive Arten eingestuft. In diesen Gebieten kann der Anbau entweder stark reguliert oder sogar verboten sein. Es ist daher wichtig, die lokalen Umweltvorschriften zu überprüfen, bevor Ölweiden angebaut werden. Es ist zudem ratsam, Maßnahmen zur Kontrolle ihrer Ausbreitung zu ergreifen. Regelmäßiges Zurückschneiden und eine gute Überwachung können helfen, eine unerwünschte Ausbreitung zu verhindern. Gegebenenfalls sollten wildwachsende Pflanzen ausgegraben werden.

Ölweiden brauchen außerdem viel Licht, weshalb sonnige Standorte bevorzugt werden. Ansonsten gelten sie als anspruchslos.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ölweiden durch ihre Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft zu binden, die Bodenfruchtbarkeit zu steigern und Erosion zu verhindern, einen wertvollen Beitrag zu einer nachhaltigen und resilienten Landwirtschaft leisten können. Die widerstandsfähige Pflanze bietet zudem eine zusätzliche Einkommensquelle durch ihre vielseitig nutzbaren Früchte und lässt sich problemlos in Agroforstsysteme integrieren. Blickt man in die Zukunft, so haben Ölweiden das Potenzial, als Bestandteil Regenerativer Landwirtschaft nicht nur die Produktivität zu sichern, sondern auch zur Biodiversität und Klimaanpassung beizutragen. Diese Vorteile machen die Ölweide zu einem vielversprechenden Element für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, auch wenn eine verstärkte Aufklärung und Forschung notwendig sind, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen und über mögliche Einflüsse auf heimische Anbausysteme abschätzen zu können.

FAQs

1. Wie viele Komponenten sollte ein Agroforstsystem enthalten?

- Bäume und Sträucher: Diese bieten Schatten, Windschutz, verbessern die Bodenfruchtbarkeit und tragen zur Biodiversität bei.

- Landwirtschaftliche Ackerkulturen: Sie liefern Nahrungsmittel oder Rohstoffe und profitieren von den verbesserten Bodenbedingungen und dem Mikroklima, das durch die Bäume geschaffen wird.

- Zwischenfrüchte und Untersaaten: Diese schützen den Boden vor Erosion, verbessern die Bodenstruktur und fördern die Humusbildung.

2. Welche Vorteile bieten Landschaftselemente wie Bäume oder Hecken?

- Erosionsschutz: Bäume und Hecken verhindern, dass der Boden durch Wind und Wasser abgetragen wird, indem sie die Bodenstruktur stabilisieren und den Oberflächenabfluss reduzieren.

- Biodiversität: Sie bieten Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, fördern ein ausgewogenes Ökosystem und unterstützen die natürlichen Fressfeinde von Schädlingen.

- Windschutz und Mikroklima: Bäume und Hecken können als Windschutz dienen, was den Wasserverlust durch Verdunstung reduziert und die Temperaturen im Boden stabilisiert. Dies kann das Wachstum von Nutzpflanzen verbessern und den Wasserbedarf senken.

- Nährstoffkreisläufe: Sie tragen zur Nährstoffanreicherung bei, indem sie organisches Material in Form von Laub und Ästen liefern, das sich zersetzt und den Boden mit Nährstoffen versorgt.

%201.png)