Luzerne - eine Legumios im Aufschwung

Schon gewusst? Die Wurzeln der Luzerne können bis zu 10 Meter tief in den Boden reichen! Diese erstaunliche Eigenschaft macht die Luzerne nicht nur zu einem Champion in der Trockenheitsresistenz, sondern auch zu einem effektiven Mittel zur Verbesserung der Bodenstruktur und -fruchtbarkeit. In diesem Artikel erfährst du, wie der Anbau und die Nutzung von Luzerne in der Milchviehfütterung sowie in der Regenerativen Landwirtschaft dir helfen können, nachhaltiger und effizienter zu wirtschaften. Von praktischen Tipps zur Etablierung eines Luzernebestands bis hin zu den Vorteilen in der Fütterung – entdecke, wie diese vielseitige Pflanze dein landwirtschaftliches System optimieren kann.

Die Bedeutung der Luzerne in der Landwirtschaft

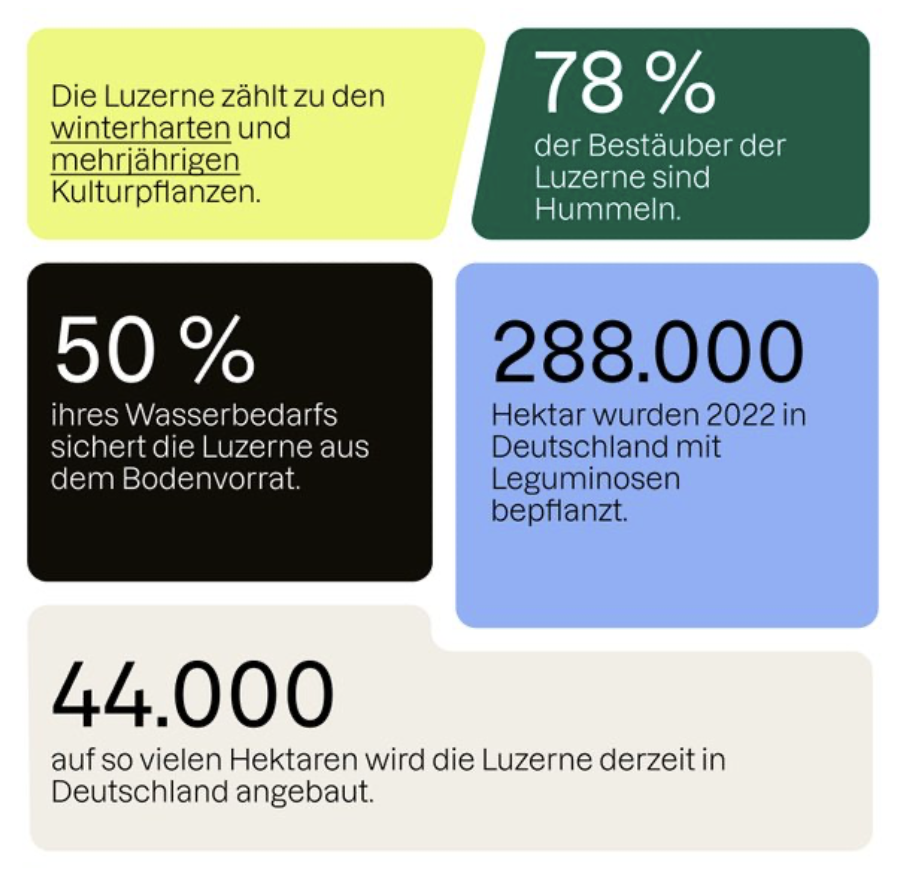

Der Anbau von Luzerne nimmt weltweit zu, und auch in Deutschland gewinnt diese vielseitige Pflanze an Bedeutung. Ihre Fähigkeit zur Stickstofffixierung, Bodenverbesserung und ihr Wert als Futtermittel machen sie besonders attraktiv für die nachhaltige und Regenerative Landwirtschaft. In Regionen wie Südafrika wird Luzerne für ihre Anpassungsfähigkeit und Ertragsstabilität, insbesondere in Trockenperioden, geschätzt. Unterstützt durch Innovationen wie Präzisionslandwirtschaft und AgriTech, wird der Anbau effizienter gestaltet und die Nutzung optimiert.

Eigenschaften und Standortansprüche

Die Luzerne bevorzugt warme, durchlässige und tiefgründige Böden, um das optimale Wachstum ihrer Wurzel zu gewährleisten. Diese machen die Luzerne allerdings auch zu einer wertvollen und trockenheitsresistenten Pflanze. Kommt man ihren Ansprüchen nach einem gut durchwurzelbaren Boden nach, wachsen die Wurzeln der Luzerne 5 bis 10 m tief in den Boden. Dadurch kann sie ihren Wasserbedarf etwa zu 50 % aus dem Bodenvorrat decken und sichert auch in trockenen Jahren die Grundfutterversorgung. So konnten in den Trockenjahren 2018 und 2019 Trockenmasseerträge von etwa 100 dt/ha geerntet werden.

Mehr zu den Vorteilen der Luzerne im Nachfolgenden:

Vorteile des Luzernenanbaus

Der Anbau von Luzerne bietet mehrere bedeutende Vorteile:

1. Fixierung von Stickstoff: Die Luzerne bindet atmosphärischen Stickstoff und erhöht so den Stickstoffgehalt im Boden, was den Bedarf an synthetischen Düngemitteln reduziert und die Bodenfruchtbarkeit langfristig verbessert.

2. Verbesserung der Bodenqualität: Als mehrjährige und winterharte Kultur mit tiefen Wurzeln trägt die Luzerne zu einer dauerhaften Bodenbedeckung und -durchwurzelung bei. Dies stabilisiert und schützt den Boden nicht nur vor Erosionen, sondern erhöht den Anteil organischer Masse zum Humusaufbau gleichzeitig.

3. Hoher Nährwert als Tierfutter: Die Luzerne ist reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen, was sie zu einem wertvollen Futtermittel für Nutztiere macht und die Abhängigkeit von teuren, importierten Futtermitteln reduziert.

4. Förderung der Biodiversität: Der Luzerneanbau unterstützt die Biodiversität, indem er Lebensräume für zahlreiche Insekten und andere Wildtiere bietet und das Ökosystem bereichert.

5. Verringerung der Verunkrautung: Unkräuter wie Disteln können durch den durchgängigen Bewuchs sowie die starke Ressourcenkonkurrenz der Luzerne wirkungsvoll unterdrückt werden.

6. Kohlenstoffsequestrierung: Die tiefen Wurzeln der Luzerne sind besonders wertvoll für die Sequestrierung von Kohlenstoff im Boden. Gerade in den tiefen Bodenschichten ist zusätzliches organisches Material aus den abgestorbenen Wurzeln besonders wertvoll für die Mikroorganismen, die den Humusaufbau fördern. Daher sind Luzerne und Luzerne-Gras noch effizienter als Grünland in der Kohlenstoffanreicherung im Boden.

Herausforderungen

1. Anfälligkeit für Schädlinge und Krankheiten: Luzerne ist anfällig für eine Vielzahl von Schädlingen und Krankheiten wie zum Beispiel Kleekrebs (Sclerotinia trifoliorum), die die Erträge erheblich mindern können. Der Umgang mit diesen Schädlingen und Krankheiten erfordert ein solides Pflanzenschutzmanagement, das idealerweise den Einsatz von biologischen Kontrollen und agronomischen Praktiken mit einbindet. Diese Maßnahmen können jedoch arbeitsintensiv und kostspielig sein.

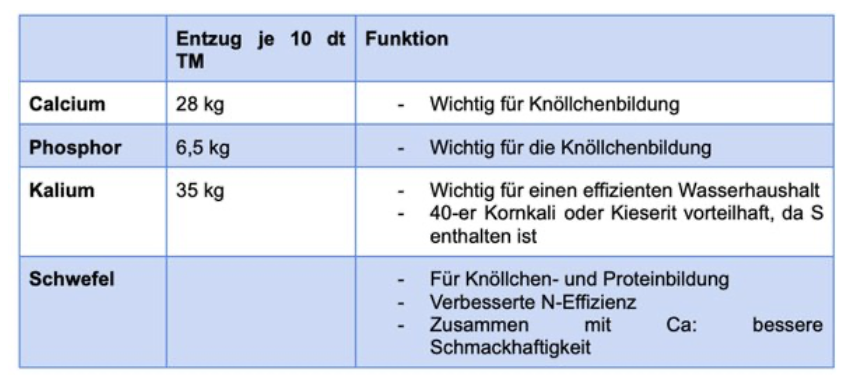

2. Nährstoffmanagement: Während die Luzerne den Stickstoffgehalt im Boden durch ihre symbiotische Beziehung mit stickstofffixierenden Bakterien erhöht, kann sie andere Nährstoffe wie Phosphor und Kalium stark beanspruchen. Dies erfordert eine sorgfältige Überwachung und das Ausbringen von Düngemitteln, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Ein Ungleichgewicht der Nährstoffe kann zu verminderten Erträgen und langfristigen Bodenproblemen führen. Daher ist ein ausgewogenes und bedarfsgerechtes Nährstoffmanagement entscheidend.

3. Erntetechnische Herausforderungen: Die Luzernekultur kann mehrmals im Jahr geerntet werden, was ihre Produktivität erhöht, jedoch auch zu erntetechnischen Herausforderungen führt. Die mehrfache Ernte erfordert ausreichende Arbeitskraft und maschinelle Ausrüstung. Außerdem müssen die Erntezeiten genau geplant werden, um den Nährstoffgehalt und die Qualität des Futters zu optimieren. Dies kann den Betriebsaufwand erhöhen und bedarf gut ausgebildetes Personal und eine effiziente Organisation.

4. Aufwändigere Fruchtfolgeplanung: Um Bodenermüdung und Krankheitsdruck zu vermeiden, muss die Luzerne in eine gut geplante Fruchtfolge integriert werden. Eine geeignete Fruchtfolge, welche die Luzerne mit anderen Kulturen wie Getreide oder Kartoffeln abwechselt, ist notwendig, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und den Krankheitsdruck zu reduzieren. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Kenntnis der spezifischen Bedürfnisse und Wechselwirkungen der verschiedenen Kulturen.

Diese Herausforderungen erfordern umfassendes Wissen und sorgfältiges Management, um die Vorteile des Luzerneanbaus voll auszuschöpfen und gleichzeitig potenzielle Nachteile zu minimieren. Doch trotz dieser Herausforderungen fördert die zunehmende Verbreitung der Luzerne die Durchführung weiterer Studien und macht Wissen leichter zugänglich. Dadurch erhalten Landwirte wertvolle Erkenntnisse und praktische Anleitungen, die den Anbau von Luzerne zunehmend erleichtern und effizienter gestalten.

Luzerne in der Milchviehfütterung

Die Luzerne spielt eine entscheidende Rolle in der modernen Milchviehfütterung und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. In diesem Abschnitt werden wir die vielfältigen Vorteile und Anwendungen der Luzerne beleuchten, darunter ihre Funktion als proteinreiche Leguminose im Grundfutter, ihre Wirksamkeit als Strukturausgleich und ihre Eignung als Eiweißfuttermittel.

- Luzerne als Leguminose: viel Protein im Grundfutter

- Luzerneheu als Strukturausgleich

- Luzernesilage als Ersatz von Eiweißfuttermitteln

- Luzerne als Ersatz von Maissilage auch bei hohen Milchleistungen möglich

1. Luzerne als Leguminose: viel Protein im Grundfutter

Um den Grund ihres hervorragenden Rufes in der Fütterung zu haben, lohnt sich ein Blick auf die Inhaltsstoffe und Wirkungen der Luzernefütterung. Als Leguminose weist sie besonders hohe Proteingehalte auf, die bei einem frühen Schnitt bis zu 24 % der TM ausmachen können. Die Durchschnittswerte liegen zwischen 15-18 % XP der TM. Eine Besonderheit ist dabei der hohe UDP-Gehalt, der angibt, wie viel des Futterproteins den Pansen unabgebaut verlässt. Luzerneheu bzw. Luzernecobs enthalten mit 35 beziehungsweise 40 % die höchsten Gehalte an UDP in Grobfuttermitteln. So kann der Kuh Eiweiß im Dünndarm zur Verfügung gestellt werden, welches nicht erst im Pansen durch die Mikroorganismen aufgebaut werden muss.

Zusätzlich bringt die Luzerne einen hohen Anteil an verdaulichen Kohlenhydraten (NFC) mit, die das Mikrobenwachstum im Pansen anregen, ohne den pH-Wert zu stark abzusenken. Die Luzerne vereint also einen hohen Proteingehalt mit guten Strukturwerten und einer guten Verdaulichkeit.

2. Luzerneheu als Strukturausgleich

Je nach Leistungsniveau der Herde und Laktationsstadium, ergeben sich unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten für die Luzerne. Zunächst stellt sich die Frage, ob Luzerneheu oder Silage gefüttert werden sollte. Das Luzerneheu zeichnet sich durch eine hervorragende Strukturwirkung aus und ist damit optimal für einen Strukturausgleich in Rationen für hochleistende Kühe. In einem Versuch der LWK Nordrhein-Westfalen wurde in einer TMR 1 kg Stroh durch 1 kg Luzerneheu ersetzt und damit ein Leistungsanstieg von 3kg energiekorrigierter Milch auf 36,2 kg ECM erzielt.

3. Luzernesilage als Ersatz von Eiweißfuttermitteln

Die Luzernesilage eignet sich dagegen auch für höhere Einsatzmengen bei guten Milchleistungen. In einem Versuch des Lfl wurden 5,5 kg Luzernesilage in der Fütterung einer Fleckviehherde mit einer Leistung von durchschnittlich 22,1 kg ECM eingesetzt. Zunächst wurde das Potential der Luzerne als Eiweißfuttermittel untersucht. Da die Luzernesilage im Vergleich zu einer guten Grassilage höhere Rohproteingehalte hat, wurde die Grassilage in der Ration ersetzt und die Menge an Rapsextraktionsschrot reduziert.

Da der Energiegehalt der Luzernesilage mit 5,2 MJ NEL unter dem Niveau der Grassilage (6,0 MJ NEL) lag, hatte die Ration mit Luzernesilage 0,4MJ NEL/kg TM weniger Energie als die Grassilagenration.

Man könnte erwarten, dass die Kühe in der Luzernegruppe weniger Milch geben, da die Futteraufnahme maßgeblich vom Energiegehalt des Grundfutters bestimmt wird. In dem Versuch wurde jedoch der besondere Futterwert der Luzerne deutlich: Die Milchleistung der Luzernegruppe war nicht verringert, da die Futteraufnahme um 2 kg TM pro Tag anstieg. Dies ist der Struktur der Luzerne zuzuschreiben, die durch ihre harten Stängel das Wiederkauen anregt, und gleichzeitig schnell abbaubar ist. Dadurch erhöht sich die Passagerate im Pansen und die Kuh kann mehr Futter aufnehmen.

4. Luzerne als Ersatz von Maissilage auch bei hohen Milchleistungen möglich

In einem Folgeversuch des Lfls wurde die Menge an Luzernesilage in der Ration von 5,5 kg auf 7,5 kg täglich angehoben, um den Anteil an Maissilage von 58 % auf 33 % des Grobfutters zu verringern. Die fehlende Energie wurde durch höhere Getreideschrotgehalte ausgeglichen. So kann eine Ration gefüttert werden, die zu einem sehr hohen Teil aus hofeigenen Futtermitteln besteht und gleichzeitig eine ebenso gute Milchleistung erzielt, wie eine maisbetonte Fütterung. Und auch für hochleistende Milchviehherden sind hohe Einsatzmengen an Luzernesilage möglich. In amerikanischen Versuchen mit Holstein Kühen mit sehr hohen Leistungen von 40-50 kg ECM werden Verhältnisse von Luzerne- und Maissilagen von etwa 50:50 empfohlen, um ein optimales Gleichgewicht zwischen hoher Milchleistung und N-Effizienz zu erreichen.

Anbau und Etablierung eines Luzernebestands

Nachdem im Vorherigen die vielseitigen Vorteile der Luzerne als Futtermittel und ihre möglichen Herausforderungen beleuchtet wurden, schauen wir nun auf den praktischen Anbau und die Etablierung eines Luzernebestands. In diesem Abschnitt erfährst du alles Wichtige über die spezifischen Anforderungen und bewährten Methoden, um Luzerne erfolgreich anzubauen. Von der N-Fixierung und Grunddüngung bis zur Auswahl der richtigen Sorten und der effektiven Unkrautbekämpfung – hier bekommst du die nötigen Informationen, um das volle Potenzial dieser wertvollen Pflanze zu nutzen.

- Luzerne als Leguminose: N-Fixierung und Stickstoffdüngung

- Ansprüche an die Grunddüngung und Saatbettbereitung

- Die Wahl der richtigen Sorte und Mischungspartner

- Unkrautbekämpfung durch Deckfrüchte

1. Luzerne als Leguminose: N-Fixierung und Stickstoffdüngung

Als Leguminose kann die Luzerne Stickstoff aus der Luft binden, indem sie eine Symbiose mit N-fixierenden Bakterien in ihren Wurzelknöllchen eingeht. Damit die Bakterien sich ansiedeln können, ist eine Beimpfung des Luzernesaatgutes empfehlenswert, wenn der letzte Anbau von Luzerne mehr als 10 Jahre zurückliegt. Damit wird gesichert, dass die Feinwurzeln der Luzerne besiedelt werden.

Neben der Luzerne können auch Mischungspartner von einer N-Bereitstellung von etwa 50 kg während der Vegetationsperiode profitieren. Beim Absterben der Knöllchen, was je nach Umweltbedingungen nach einigen Wochen bis Monaten geschieht, wird Stickstoff freigesetzt und in den Bodenvorrat aufgenommen oder direkt von anderen Pflanzen genutzt.

Wichtig für eine hohe Fixierungsleistung ist ein geringer N-Gehalt im Boden – steht nämlich zu viel Stickstoff zur Verfügung, wird die Luzerne bequem und geht keine Symbiose mit den Bakterien ein. Dadurch spart sie sich die Abgabe der Kohlenhydrate an die Bakterien, was sich in gedüngten Beständen auch durch einen geringfügig höheren TM- Ertrag äußert.

Um die kostenlose Umweltleistung der N-Bereitstellung zu nutzen, sollte jedoch nur in kalten Frühjahren eine Stickstoffausbringung von 20-40 kg N/ha erfolgen. So startet die Luzerne besser in die Vegetationsperiode und kann sich anschließend gut selbst versorgen. Wegen ihrer N-Fixierungsleistung ist der Luzerneanbau auch für rote Gebiete interessant, da keine Stickstoffdüngung notwendig ist und der Bodenvorrat für die Folgekulturen angereichert wird.

2. Ansprüche an die Grunddüngung und Saatbettbereitung

Durch ihr tiefes Wurzelsystem ist die Luzerne besonders effizient in der Nutzung von Kalium und Phosphorvorräten im Boden, die von anderen Arten nicht erreicht werden. So erreicht sie Kalium, das in tiefere Bodenschichten verlagert wurde und schützt es vor Auswaschung. Und auch schlecht pflanzenverfügbarer Phosphor wird von der Luzerne effizient aufgeschlossen.

Die Grunddüngung mit Phosphor und Kalium sollte vor der Etablierung entsprechend der Bodengehalte und der Entzüge erfolgen. Als Leguminose benötigt die Luzerne außerdem eine Schwefelversorgung von mindestens 20 kg/ha. Dieser kann aus der Organik und der Luft stammen, ein Mangel wird jedoch bei leichten, humusarmen Böden, Strukturschäden oder hohen Fruchtfolgeanteilen von Raps und anderen Leguminosen begünstigt.

Aufgrund der Empfindlichkeit der Wurzel ist ein Abstand von etwa 12 Tagen zwischen der Kaliumdüngung und der Aussaat erforderlich. Günstig ist es außerdem, die Kalkung vor der Aussaat durchzuführen, um die Keimung und Jugendentwicklung zu fördern. Bei einem feinkrümeligen Saatbett mit guter Rückverdichtung, genügend Wasserverfügbarkeit und einer Bodentemperatur von mindestens 5°C kann ein gleichmäßiger Auflauf gut gelingen.

3. Die Wahl der richtigen Sorte und Mischungspartner

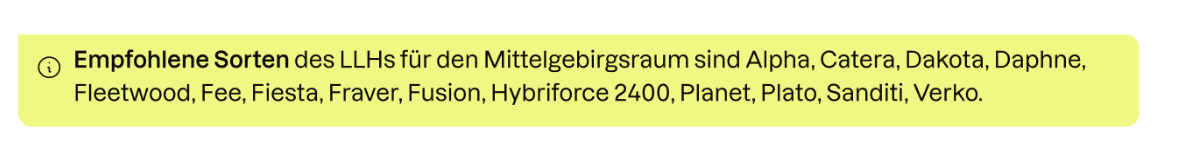

Neben der optimalen Wahl des Standortes und der Vorbereitung zur Saat, kann durch die richtige Sortenwahl und Mischungspartner oder Deckfrüchte eine sichere Etablierung auch auf Grenzstandorten gelingen. Sind etwa die Boden- oder klimatischen Bedingungen nicht optimal, sollte eine Luzerne-Gras Mischung angebaut werden. Diese hat den Vorteil, dass sie höhere Erträge und eine bessere Silierbarkeit als eine Luzerne-Reinsaat aufweist.

Die Sortenwahl sollte sich nach den Empfehlungen der Landwirtschaftskammern richten, da diese auf mehrjährigen Landessortenversuchen basieren.

Verfügbar, vor allem auch als Ökosaatgut, sind zudem italienische Sorten, die eine besonders gute Jugendentwicklung besitzen, jedoch für die deutschen Standorte zu frostempfindlich sind. Bei der Wahl einer beweidungsfesten Sorte ist auch eine Beweidung der Luzerne ist möglich, allerdings können die Bodenverdichtungen der Tiere und zu tiefe Verbisse den Folgeaufwüchsen schaden. Dennoch gibt es einige Praxisberichte, bei denen mit weideangepassten Sorten und mob grazing Ansätzen sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Dabei ist auf ausreichend lange Regenerationszeiten von etwa 50 Tagen zu achten.

4. Unkrautbekämpfung durch Deckfrüchte

Da die Luzerne eine langsame Jugendentwicklung hat, muss der Konkurrenzdruck durch andere Unkräuter gering gehalten werden. Dies kann mechanisch durch eine Herbstfurche und flache Arbeitsgänge 2-3 Wochen vor der Aussaat erfolgen. Auch Deckfrüchte wie Hafer (40 kg/ha), Sommergerste (50-60 kg/ha), oder einjähriges Weidelgras (5-8 kg/ha) haben eine sehr gute Wirkung und können Beikräuter effektiv unterdrücken. Es eignet sich auch Rotklee als Mischungspartner, der gerade im ersten Schnitt einen guten Beitrag zum Ertrag leistet. Schröpfschnitte sollten nur angewendet werden, wenn die vorherigen Maßnahmen nicht ausreichend wirksam waren, da potentiell auch der junge Luzernebestand unter dem Schnitt leidet. Eine chemische Unkrautbekämpfung in Luzerne ist nicht zulässig. Nach einem erfolgreichen Start mit etwa 350 bis 400 Pflanzen/ m2 sollten nach dem ersten Schnitt noch etwa 300-350 starke und gut entwickelte Pflanzen pro Quadratmeter stehen.

Luzerneanbau zusammengefasst:

N-Fixierung und Stickstoffdüngung:

- Beimpfung des Saatguts erforderlich, wenn der letzte Anbau über 10 Jahre zurückliegt.

- Geringer Stickstoffgehalt im Boden fördert die Symbiose mit N-fixierenden Bakterien.

Grunddüngung und Saatbettbereitung:

- Kalium und Phosphor effizient nutzen, Grunddüngung entsprechend den Bodengehalten.

- Schwefelversorgung von mindestens 20 kg/ha notwendig.

Saatbettbereitung:

- Feinkrümeliges Saatbett mit guter Rückverdichtung.

- Bodentemperatur von mindestens 5°C für gleichmäßigen Auflauf.

Sortenwahl und Mischungspartner:

- Auswahl der Sorte nach Empfehlungen der Landwirtschaftskammern.

- Luzerne-Gras Mischungen für höhere Erträge und bessere Silierbarkeit.

Unkrautbekämpfung:

- Mechanische Methoden wie Herbstfurche und flache Arbeitsgänge.

- Deckfrüchte wie Hafer oder Sommergerste zur effektiven Unterdrückung von Beikräutern.

Abstände und Düngung:

- Abstand von etwa 12 Tagen zwischen Kaliumdüngung und Aussaat.

- Kalkung vor der Aussaat fördert die Keimung und Jugendentwicklung.

Beweidung:

- Auswahl beweidungsfester Sorten möglich, aber auf ausreichende Regenerationszeiten achten.

- Weideangepasste Sorten mit mob grazing Ansätzen zeigen gute Ergebnisse.

Ernte und Silierung

Bisher wurde erläutert, wie ein wüchsiger und gut versorgter Luzernebestand etabliert wird. Nun wird noch auf einige wichtige Grundsätze für die Schnittnutzung und Silierung eingegangen, damit in den gesamten 3-5 Nutzungsjahren gute Erträge und hochwertiges Grundfutter geerntet werden kann.

Richtige Schnittführung im Luzernebestand

Zunächst muss die Luzerne im ersten Jahr Zeit haben, ihr tiefes Wurzelsystem auszubilden. Daher sollte sie beim ersten Schnitt möglichst erst in der Blüte geschnitten werden, da das Wurzelwachstum von etwa 1,5 cm/Tag im Frühjahr auf 5 cm/Tag während der Vollblüte ansteigt. Die übrigen Schnitte werden dann am Ende des Knospenstadiums vorgenommen, wenn etwa 10 % der Luzerne in der Blüte sind. Zwischen dem 10. August und dem 10. September sollte allerdings nicht geschnitten werden. Zwischen dem vorletzten und letzten Schnitt der Luzerne sollten außerdem 7 Wochen liegen, um den Bestand mit genügend Reservestoffen in den Winter zu bringen.

Der richtige Schnittzeitpunkt für hochwertige Silage

Die Silierung der Luzerne erfordert etwas Fingerspitzengefühl: durch die hohen Eiweißgehalte besitzt die Luzernesilage eine hohe Pufferungskapazität. Die verlangsamt die pH-Absenkung im Silo und erhöht die Gefahr für Fehlgärungen. Mit einer angepassten Strategie lässt sich dem jedoch gut vorbeugen.

Zunächst ist entscheidend, dass die Luzerne zu einem günstigen Zeitpunkt geschnitten wird. Dies ist zwischen der Knospe und dem Beginn der Blüte, wenn die Eiweißgehalte hoch und die Strukturgehalte noch niedriger sind. Auch die richtige Schnitthöhe von mindestens 10 cm sorgt für hochwertiges Futter, da der Anteil an faserreichen Stängeln gering gehalten wird. Außerdem wird so der Vegetationskegel der Luzerne nicht verletzt und sie kann schneller wieder austreiben. Sonniges Wetter an mindestens 2 Tagen vor dem Schnitt erhöht den Zuckergehalt der Silage, der einen günstigen Gärverlauf fördert.

Ein Aufbereiter kann in gut abgetrockneten Beständen genutzt werden. Generell ist auf eine schonende Behandlung des Schnittguts zu achten, um die wertvollen, feinen Blätter der Luzerne nicht zu verlieren. Für eine Silierung sollte die Schnittlänge unter 4 cm liegen, optimal ist die Nutzung eines Feldhäckslers.

Verdichtung und Siliermittel für eine sichere Silierung

Nach dem Anwelken auf 30-38 % TS kann die Silage im Fahrsilo siliert werden, günstig erweisen sich hier auch Sandwichsilagen mit Grasschnitten, weil das Gras mehr Zucker enthält und die pH-Absenkung beschleunigt. Bei hohen TM-Gehalten nahe 40 % TS ist eine Ballensilagevon Vorteil, da so eine gute Verdichtung garantiert wird.

Durch mindestens zehn Lagen Folie wird verhindert, dass die harten Stängel der Luzerne durch die Folie stechen. Um eine schnelle pH-Absenkung zu garantieren, sollte außerdem ein Siliermittel der Wirkungsrichtung 1 (Verbesserung des Silierverlaufes) verwendet werden. Bei ungünstigen Umständen wie schlechten Wetterbedingungen, niedrigen TS-Gehalten unter 30 % TS oder Verschmutzung des Silierguts empfiehlt es sich, auf ein chemisches Siliermittel zurückzugreifen.

Trockene und heiße Jahre können genutzt werden, um qualitativ hochwertiges Bodenheu herzustellen. Da das Schnittgut kaum gewendet werden muss, entstehen dann geringe Bröckelverluste und eine Trocknung ist nicht nötig. In durchschnittlichen Jahren ist eine Trocknung des Schnittguts dagegen angebracht, wenn ein Luzerneheu geerntet werden soll.

Luzernefütterung und Anbau als Strategie für nachhaltigen Futterbau

Durch ihre guten Fütterungseigenschaften ist die Luzerne also eine wertvolle Partnerin im Stall, doch auch auf dem Acker leistet sie einen wertvollen Beitrag. Wird der Maisanteil in der Fruchtfolge reduziert und durch Luzerne und Getreide ersetzt, wird dem Boden eine große Menge Kohlenstoff zugeführt und kann dort in der Form von Humus gespeichert werden. Dadurch erhöhen sich langfristig Bodenfruchtbarkeit, Wasserspeicherkapazität und Ertragsstabilität.

Nachhaltig mit Klim - das lohnt sich!

Wir von Klim erkennen die Bedeutung von Leguminosen und mehrjährigen Kulturen in der Landwirtschaft und bieten Landwirten bei der Umstellung ihrer Fruchtfolge finanzielle Anreize für die Reduzierung der Emissionen und die Speicherung von CO2im Boden. Landwirte werden für den Anbau von Luzernen belohnt, was zusätzlich zur Verbesserung der Bodengesundheit und zum Klimaschutz beiträgt.

Entdecke die Vorteile von Klim für Deinen Betrieb und werde Teil unserer Gemeinschaft aus Landwirten.

Fazit

Die Luzerne gewinnt zunehmend an Bedeutung, sowohl weltweit als auch in Deutschland. Ihre Fähigkeit zur Stickstofffixierung, Bodenverbesserung und ihr hoher Nährwert als Futtermittel machen sie besonders wertvoll. Mit ihren tiefen Wurzeln ist sie äußerst trockenheitsresistent und trägt zur langfristigen Bodenfruchtbarkeit bei. Auch wenn der Anbau Herausforderungen wie Schädlingsbefall und Nährstoffmanagement mit sich bringt, hilft die wachsende Forschung dabei, diese zu meistern.

Nutze das Wissen aus diesem Artikel, um die Luzerne in deiner Landwirtschaft einzusetzen. Egal ob zur Fütterung deiner Tiere oder zur Verbesserung deiner Böden – Luzerne bietet viele Vorteile. Mit der richtigen Pflege und den hier beschriebenen Methoden kannst du den Anbau von Luzerne erfolgreich gestalten und von ihren vielfältigen Vorteilen profitieren.

FAQs

Warum ist Luzerne besonders widerstandsfähig gegen Trockenheit?

Die Wurzeln der Luzerne können bis zu 10 Meter tief in den Boden reichen, was ihr ermöglicht, Wasser aus tieferen Bodenschichten zu ziehen und auch in trockenen Jahren die Grundfutterversorgung zu sichern.

Welche Vorteile bietet der Anbau von Luzerne für die Bodenqualität?

Die Luzerne fixiert Stickstoff aus der Luft, erhöht so den Stickstoffgehalt im Boden und verbessert die Bodenstruktur und -fruchtbarkeit durch ihre tiefen Wurzeln, die Erosion verhindern und organische Masse hinzufügen.

Wie kann Luzerne in der Milchviehfütterung eingesetzt werden?

Luzernen können als proteinreiches Grundfutter, Struktur ausgleichendes Heu und als Silage verwendet werden, wobei sie den Nährstoffbedarf der Tiere decken und die Abhängigkeit von teuren, importierten Futtermitteln reduzieren.

%201.png)