Enge Maisfruchtfolgen auflockern

Der Maisanbau in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten extrem an Bedeutung gewonnen. Im Jahr 2020 wurden auf insgesamt 2.720.500 ha Mais angebaut. Der Anbau erfolgt hierbei oft in engen Fruchtfolgen, was vor allem an der Selbstverträglichkeit von Mais liegt. In diesem Artikel erfährst du, was trotzdem für eine Auflockerung von Maisfruchtfolgen spricht und wie diese umgesetzt werden kann.

Die Besonderheit von Mais

Im Gegensatz zu den meisten anderen Ackerfrüchten ist Mais eine Kultur mit einer sehr hohen Selbstverträglichkeitund wird deswegen häufig in engen Fruchtfolgen angebaut. Zudem stellt Mais keine spezifischen Anforderungen an die Fruchtfolge, besonders nicht an die Vorfrucht. Dadurch kann er gut in Getreidefruchtfolgen und Betrieben mit hohem Blattfruchtanteil integriert werden.

Was trotzdem für eine Auflockerung der Fruchtfolge spricht

Trotz der Selbstverträglichkeit des Mais bedarf es für den Anbau enger Fruchtfolgen häufig einen verstärkten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Zudem ist bei Maismonokulturen die Fläche nur gut 5 Monate im Jahr bewachsen, wodurch Bodenerosion und Nährstoffauswaschungenauftreten. Besonders bei Silomais bleiben kaum Ernterückstände auf dem Acker, die für die Absicherung des Humusgehaltes und zum Schutz des Bodens wichtig sind.

Durch die striktere Düngeverordnung liegen die erlaubten N-Düngemengen im Maisanbau häufig unter den tatsächlichen N-Entzugswerten. Mais kann mineralisierten Bodenstickstoff zwar gut nutzen, benötigt dafür aber eine gute Bodenfruchtbarkeit und -struktur. Durch eine breitere Fruchtfolge soll deswegen vor allem die Bodenfruchtbarkeit verbessert und der Stickstoff im Nährstoffkreislauf erhalten bleiben.

Mais als Vorfrucht

Wie bereits erwähnt ist Mais eine gute Vorfrucht für den anschließenden Marktfruchtanbau. Mais überträgt die Fruchtfolgekrankheiten der Hauptgetreidearten (Halmbruch, Schwarzbeinigkeit) nicht und bildet deswegen ein gutes Glied in Getreidefruchtfolgen. Zurückbleibende Stoppeln erhöhen allerdings den Fusariumdruck in Winterweizen, wenn sie nicht komplett verrotten. Deswegen sollten sie richtig zerkleinert werden. Dies hilft auch gegen die Überwinterung des Maiszünslers. Frühe Körnermaissorten mit kompakter Restpflanze verursachen hierbei ein geringeres Fusariumrisiko. Zudem ermöglichen sie eine Aussaat von Weizen Ende September/Anfang Oktober, sodass eine bessere-Entwicklung vor dem Winter möglich ist.

Der Anbau von Zuckerrüben und Mais in einer Fruchtfolge kann nicht empfohlen werden, da Mais Wirtspflanze für die späte Rübenfäule ist.

Vorfrüchte für Mais

Mais stellt keine besonderen Ansprüche an die Vorfrucht. Vor allem Raps mit anschließender Zwischenfrucht ergänzt enge Maisfruchtfolgen sehr gut. Die tiefe Durchwurzelung der kräftigen Pfahlwurzel (besonders bei Raps und Ackerbohnen) und die positive Humusbilanz sorgen nachhaltig für günstige Ertragseffekte über die gesamte Fruchtfolge.

Auflockerung durch Ackergras

Ackergras ist eine beliebte Vorfrucht zum Maisanbau, vor allem bei Silomais. Neben der mehrjährigen Nutzung von Ackergras vor der Maisaussaat ist auch eine Nutzung des Grasbestand als Zwischenfrucht möglich. Dabei kann der qualitativ hochwertige erste Schnitt des Ackergras noch vor der Maisausaat genutzt werden. So ist eine maisbetonte Grundfutterration im Verhältnis von ca. 75-80 % Mais und 20-25 % Gras (1. Schnitt) auf derselben Fläche möglich. Die Integration von Ackergras in ein Maisanbausystem kann das System ökonomisch aufwerten.

Wichtig ist auch hierbei wieder die Auswahl einer früher Maissorte, die die rechtzeitige Saat des Ackergrases zulässt. Die Aussaat des Mais nach dem ersten Schnitt wird zunehmend als Strip-Till Saat beliebter. Wird dieser Arbeitsschritt mit einer Gülleunterfußdüngung kombiniert, sollte auf die Verwendung eines Nitrifikationshemmers geachtet werden.

Auflockerung durch Zwischenfrüchte

Auch durch den Anbau von anderen Zwischenfrüchten als Ackergras kann die Maisfruchtfolge aufgelockert werden. Bezüglich der Pflanzengesundheit von Mais gibt es hierbei keine Gründe, die für oder gegen bestimmte Zwischenfrüchte sprechen würden. Pauschal lässt sich nicht sagen, welche Zwischenfruchtmischung am besten für den Maisanbau geeignet ist. Von Bedeutung ist vor allem, welchen Effekt man sich von der Zwischenfrucht wünscht und wann die Vorfrucht geerntet wird. Abbildung 1 zeigt die Aussaatfenster für Zwischenfrucht-Mischungen in Maisfruchtfolgen.

Die Zwischenfrucht nach vorherigem Maisanbau zu etablieren kann aufgrund der kurzen Vegetationsperiode oft schwierig werden. Außerdem ist zu beachten, dass eine Düngung der Zwischenfrüchte nur bis zum 30.09 zulässig ist.

Bei einer späten Aussaat der Zwischenfrucht (Ende August-September) ist eine Leguminosenzwischenfrucht zudem nicht mehr sinnvoll. Ackerbohnen, Lupinen und Kleearten sollten spätestens Mitte August in den Boden kommen, damit sie ihre unkrautunterdrückende Wirkung und hohes Biomassepotenzial ausspielen können. Ihr Anbau eignet deswegen vor allem bei vorherigem Anbau von Raps oder Getreide. Wenn erosionsmindernde Mulchsaatverfahren eine Rolle im Anbau spielen, sollten die Zwischenfrüchte einen nicht schnell zersetzbaren Stängel haben und eine gute Struktur hinterlassen. Hier haben sich vor allem hohe Anteile an Gelbsenf und Phacelia in den Mischungen bewährt.

Fazit

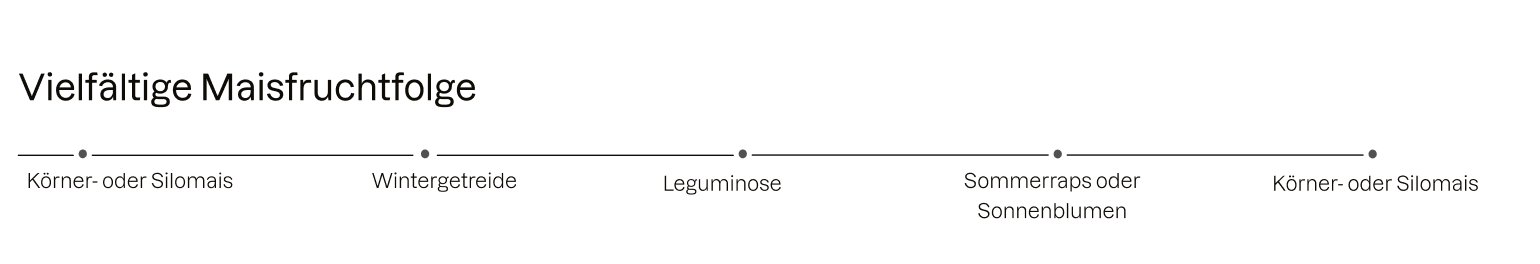

Eine enge Maisfruchtfolge, die durch Zwischenfrüchte aufgelockert wird, könnte zum Beispiel so aussehen:

Durch die geringen Ansprüche von Mais an die Vorfrucht kann eine Auflockerung enger Maisfruchtfolgen auf verschiedenen Wegen erfolgen und es müssen vor allem betriebsindividuelle Ansprüche beachtet werden. Am Ende entscheidet die Wirtschaftlichkeit über die Abwechslung in der Fruchtfolge. Vor dem Hintergrund der GAP ab 2023 und den eingeführten Eco-Schemes könnten zukünftig jedoch noch mehr Anforderungen an eine vielfältige Fruchtfolge gestellt werden.

%201.png)