Carbon Farming oder Regenerative Landwirtschaft?

Carbon Farming und Regenerative Landwirtschaft bedienen sich sowohl neuer als auch alt bewährter Methoden, die sich nicht nur positiv auf den Boden auswirken, sondern auch aktiv Kohlenstoff binden. In diesem Artikel erfährst du, wie die beiden Ansätze funktionieren, worin ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen, und welche konkreten Maßnahmen du für eine resiliente Landwirtschaft umsetzen kannst.

Kernaussagen

- Carbon Farming und Regenerative Landwirtschaft: Beide Ansätze zielen darauf ab, die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, unterscheiden sich jedoch in ihrem Schwerpunkt.

- Gemeinsamkeiten und Unterschiede: Trotz ihrer unterschiedlichen Schwerpunkte setzen beide Ansätze auf natürliche und biologische Prozesse, um die Bodengesundheit zu optimieren und die Landwirtschaft langfristig widerstandsfähiger zu machen. Der Humusaufbau spielt in beiden Konzepten eine zentrale Rolle.

- Maßnahmen für eine klimaresiliente Landwirtschaft: Praktiken wie eine reduzierte Bodenbearbeitung, der Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten oder der vermehrte Einsatz organischer anstelle mineralischer Düngemittel tragen zur Optimierung der Bodengesundheit bei und unterstützen sowohl Carbon Farming als auch Regenerative Landwirtschaft in ihren jeweiligen Zielen.

Begriffsdefinitionen:

- Carbn Farming: Dieser Ansatz konzentriert sich darauf, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen und ihn langfristig in landwirtschaftlichen Böden zu speichern, um den CO₂-Gehalt in der Atmosphäre zu verringern. Es umfasst verschiedene Praktiken wie Aufforstung, den Anbau von Untersaaten, Kompostierung und die Anwendung von Pflanzenkohle, die alle darauf abzielen, den Kohlenstoffkreislauf zu optimieren.

- Regenerative Landwirtschaft: Bei der Regenerativen Landwirtschaft geht es darum, gesunde Böden aufzubauen, die biologische Vielfalt zu fördern und das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten. Hier werden Prinzipien wie eine erweiterte Fruchtfolge, reduzierte Bodenbearbeitung, der Einsatz von Zwischenfrüchten und Untersaaten sowie ein ganzheitliches Weidemanagement genutzt, um die Bodengesundheit zu optimieren und die landwirtschaftliche Produktivität langfristig zu steigern.

Unterschiede:

Der Hauptunterschied zwischen Carbon Farming und Regenerativer Landwirtschaft liegt im Fokus und den Zielen der beiden Ansätze. Während Carbon Farming hauptsächlich darauf abzielt, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen und zu speichern, konzentriert sich die Regenerative Landwirtschaft auf die Wiederherstellung und Erhaltung gesunder Ökosysteme und Böden.

Gemeinsamkeiten:

Trotz ihrer unterschiedlichen Schwerpunkte gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen Carbon Farming und Regenerativer Landwirtschaft. Beide Ansätze setzen auf die Förderung natürlicher Prozesse und die Reduzierung von Betriebsmitteln. Sie betonen die Bedeutung von Bodenqualität und -gesundheit für eine nachhaltige Landwirtschaft und erkennen die enge Verbindung zwischen Boden, Pflanzen, Tieren und dem umgebenden Ökosystem an.

Ein wichtiger gemeinsamer Nenner: Humusaufbau

Beide Ansätze, sowohl die Regenerative Landwirtschaft als auch Carbon Farming, machen sich den Aufbau von Humus zunutze. In der Regenerativen Landwirtschaft ist der Aufbau von Humus ein zentraler Baustein für einen gesunden Boden, beim Carbon Farming wird Humus primär als Kohlenstoffspeicher geschätzt.

Als wichtiges Bindeglied zwischen Bodengesundheit, Wirtschaftlichkeit und Kohlenstoffspeicherung in der Landwirtschaft erfüllt Humus wichtige Funktionen im Boden:

Funktionen von Humus in der Regenerativen Landwirtschaft

1. Optimierung der Bodenstruktur: Humus verbessert die Bodenstruktur, indem er die Bodenaggregate stabilisiert und somit die Wasserspeicherfähigkeit und Durchlüftung des Bodens erhöht. Dies fördert das Wurzelwachstum und die Verfügbarkeit von Nährstoffen für Pflanzen.

2. Wasserspeicherung und -filtration: Humusreiche Böden haben eine höhere Wasserspeicherfähigkeit, was sie widerstandsfähiger gegenüber Extremwetterereignissen macht. Gleichzeitig verbessert Humus die Filterfunktion des Bodens, indem er Schadstoffe und Sedimente zurückhält und das Grundwasser reinigt.

3. Nährstoffbindung und -freisetzung: Humus dient als Reservoir für Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium, die langsam freigesetzt werden und somit die Nährstoffversorgung der Pflanzen über einen längeren Zeitraum sicherstellen.

Funktionen von Humus im Carbon Farming:

- Kohlenstoffspeicherung: Humus ist eine der größten Kohlenstoffsenken auf der Erde. Durch den Aufbau von Humus wird Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Boden transferiert und dort langfristig gespeichert, was zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beiträgt.

- Optimierung der Bodengesundheit: Ein höherer Humusgehalt im Boden optimiert die Bodenstruktur, -fruchtbarkeit und -biologie, was wiederum die Widerstandsfähigkeit des Bodens gegenüber Umweltstress und die landwirtschaftliche Produktivität steigert.

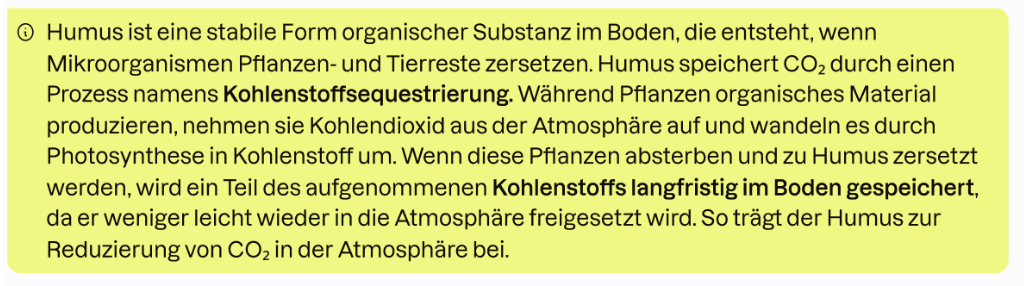

Wie speichert Humus überhaupt Kohlenstoff?

Humusaufbau mit Klim - das lohnt sich!

Wir von Klim wissen um die Bedeutung von Humus in der Landwirtschaft und bieten Landwirten bei der Umstellung auf regenerative und Carbon Farming Maßnahmen finanzielle Anreize für die Reduzierung der Emissionen und die Speicherung von CO2 im Boden. Landwirte werden für Anpassungen in folgenden Bereichen vergütet:

Dies trägt zusätzlich zur Optimierung der Bodengesundheit und zum Klimaschutz bei.

Entdecke die Vorteile von Klim für Deinen Betrieb und werde Teil unserer Gemeinschaft aus Landwirten.

Melde dich hier kostenlos an!

Maßnahmen und Bewirtschaftung

Es gibt eine Vielzahl von Praktiken beider Ansätze, die angewendet werden können, um die Bodengesundheit positiv zu beeinflussen und die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren. Die Methoden für die zwei Formen der Bewirtschaftung überschneiden sich zum großen Teil:

- Zwischenfrüchte und Untersaaten: Der Anbau von Untersaaten oder Zwischenfrüchten wirkt sich positiv auf die Bodengesundheit und -qualität aus. Durch die dauerhafte Bodenbedeckung und Durchwurzelung können Erosion und Nährstoffauswaschungen vermindert werden. Zudem kann der zusätzliche Input organischer Substanz den Humusaufbau unterstützen.

- Diversifizierte Fruchtfolge: Durch den Wechsel verschiedener Kulturen in einer weiten Fruchtfolge kann die Bodenqualität verbessert und die Notwendigkeit von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verringert werden. Zudem bedeutet eine diverse Fruchtfolge auch ein breiteres Nahrungsangebot für alle (Boden-)Lebewesen.

- Reduzierte Bodenbearbeitung: Diese Maßnahme kann den Bodenverlust durch Erosionen verringern und die Bodenstruktur stabilisieren, was wiederum die Wasserspeicherfähigkeit optimiert und die Kohlenstoffbindung fördert. Zusätzlich werden der Treibstoffverbrauch und die daraus resultierenden Emissionen reduziert.

- Agroforstwirtschaft: Die Integration von Gehölzen auf landwirtschaftlichen Flächen kann die Bindung von Kohlenstoff im Boden und in der Biomasse intensivieren. Außerdem können Agroforstsysteme die Bodenfruchtbarkeit steigern, Erosion reduzieren, die Wasserspeicherung fördern, das Mikroklima stabilisieren und die Biodiversität erhöhen. Zudem bieten sie langfristig zusätzliche Einkommensquellen durch Holz- oder Fruchterträge.

- Kompostierung und Pflanzenkohle: Die Verwendung von Kompost und Pflanzenkohle trägt dazu bei, organisches Material zurück in den Boden zu bringen und die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, während gleichzeitig Kohlenstoff im Boden gespeichert wird.

Vorteile von Carbon Farming für Landwirte

Bevor auf die möglichen Hindernisse einer Umstellung auf Regenerative Landwirtschaft beziehungsweise Carbon Farming eingegangen wird, beleuchten wir zunächst einige der wichtigsten Vorteile in Bezug auf die monetären Effekte.

1. Zusätzliche Einnahmequellen

Atmosphärischer Kohlenstoff wird auf natürliche Weise im Boden gespeichert, wenn sich Humus aufbaut. Dieser Prozess bildet die Grundlage für die Schaffung sogenannter Kohlenstoffzertifikate. Der Verkauf solcher Zertifikate an Unternehmen oder Privatpersonen stellt eine zusätzliche Einnahmequelle dar, die - je nach Verkaufspreis - oft zumindest einen Teil der Kosten für die Implementierung von Carbon Farming Methoden decken kann.

2. Langfristige Bodenoptimierung

Der Boden ist die Basis erfolgreicher Ernten und einer zukunftsfähigen Nahrungsmittelproduktion. Die Instandhaltung ertragreicher, gesunder Böden ist daher für Landwirte, aber auch für Unternehmen und Konsumenten von Interesse. Carbon Farming wirkt sich langfristig positiv auf die Bodengesundheit aus, indem es den Humusgehalt erhöht. Dies stabilisiert die Bodenstruktur und ermöglicht eine erhöhte Wasserspeicherkapazität. Insbesondere in Regionen mit wenig Niederschlag und trockenen Böden ist die Pufferkapazität von Humus entscheidend. Durch die stabilisierende Wirkung von Humus werden zudem Erosionen verringert und die Nährstoffverfügbarkeit für Pflanzen gesteigert, was die Notwendigkeit von mineralischen Düngemitteln reduziert. Gleichzeitig fördert Carbon Farming die biologische Vielfalt im Boden, indem durch die Integration verschiedener Praktiken Lebensräume für Mikroorganismen geschaffen werden, die eine wichtige Rolle im Nährstoffkreislauf spielen. Langfristig trägt all dies zu einem widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Agrarsystem bei.

Insbesondere unter dem Aspekt der Auswirkungen auf den Boden werden die Überschneidungen zwischen Carbon Farming und der Regenerativen Landwirtschaft sichtbar:

3. Verringerung der Abhängigkeit von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln

Wie bereits erwähnt, kann ein erhöhter Humusgehalt in Ackerböden dazu beitragen, die Düngung zu reduzieren. Humus speichert Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium in einer für Pflanzen leichter zugänglichen Form, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Düngemittel für ein ausreichendes Nährstoffverhältnis im Boden verringert wird. Zudem fördert Humus die Aktivität von Mikroorganismen, die organisches Material zersetzen und so kontinuierlich Nährstoffe freisetzen. Regenerative Landwirtschaft und Carbon Farming Praktiken wie diverse Fruchtfolgen, Zwischenfrüchte und Untersaaten oder reduzierte Bodenbearbeitung erhöhen den Humusgehalt und unterstützen die natürliche Nährstoffversorgung des Bodens, indem sie die Nährstoffmobilisierung durch unterschiedliche Wurzeltiefen fördern. Dadurch werden Landwirte weniger abhängig von externen Inputs. Dies hat den Vorteil, dass nicht nur weniger Geld für den Kauf von externen Betriebsmitteln, sondern auch eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Markt- und Preisschwankungen und Unsicherheiten gewährleistet werden kann.

4. Soziale Anerkennung

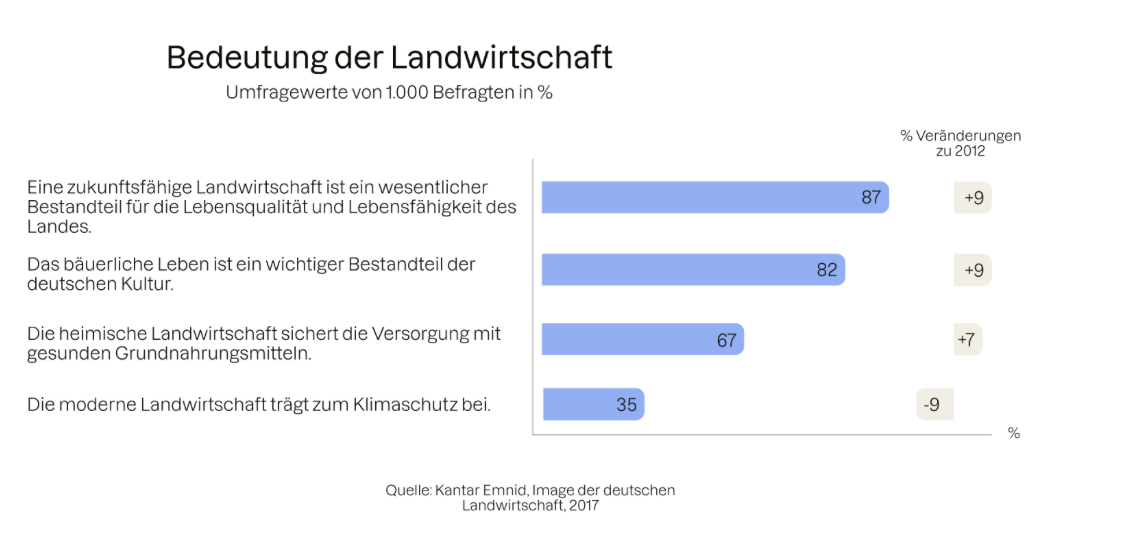

Landwirte stehen vor der Herausforderung, eine Vielzahl an Anforderungen zu erfüllen: Sie sollen ausreichend Lebensmittel produzieren, die gesund, klimafreundlich, umweltverträglich, tierwohlgerecht und gleichzeitig kostengünstig sind sowie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Dies alles miteinander zu vereinbaren und dabei ihre Existenz zu sichern, ist ein Balanceakt. Eine Umfrage zeigt, dass die Verbindung zwischen Landwirtschaft und Klimaschutz in der öffentlichen Wahrnehmung schwach ist und von 2012 bis 2017 sogar noch weniger beachtet wurde.

Durch die Verbreitung von Carbon Farming und Regenerativer Landwirtschaft könnte sich dieses Bild ändern, indem Landwirte stärker als Teil der Lösung wahrgenommen werden.

Eine positive Entwicklung des gesellschaftlichen Bildes lässt sich trotzdem in den übrigen Rubriken der Befragung feststellen. Ein Großteil der Befragten erkennt die Arbeit von Landwirten als wichtigen Beitrag zu einem qualitativ hochwertigen Leben an.

3. Herausforderungen von Carbon Farming

Nun hat die Umstellung auf Regenerative Landwirtschaft oder Carbon-Farming-Praktiken nicht nur positive Seiten. In diesem Abschnitt werden die Herausforderungen beleuchtet und mögliche Lösungsansätze zum Überwinden dieser Hürden gegeben.

1. Hohe Investitionskosten

Mit der Implementierung von Praktiken wie Blühstreifen, dem Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten, der Integration von Agroforstsystemen und Hecken sowie der Umstellung auf reduzierte Bodenbearbeitung sind gewisse Kosten verbunden. Diese können entstehen aus:

- Kosten für Saatgut oder Setzlinge

- Investitionen für Maschinen und Technik

- Höherer Arbeitsaufwand für Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen

- Potenzielle Ertragsverluste in der Übergangsphase

- Zusätzliche Dokumentations- und Berichtspflichten für Förderprogramme

Lösungsansätze:

- Nutzung von Förderprogrammen und Subventionen

- Einstieg in Carbon Farming Programme zum Verkauf von CO2-Zertifikaten

- Kollektive Investitionen, bei denen Kooperationen oder Genossenschaften investieren, um die Kosten zu teilen

- Umbau vorhandener Technik

- Beginn einfacher Maßnahmen auf Teilflächen, um Erfahrung zu sammeln

Eine detaillierte Analyse der finanziellen Aspekte rund um Methoden der Regenerativen Landwirtschaft gibt es in diesem Artikel!

2. Mangel an aufbereitetem Wissen

Eine Umstellung der Fruchtfolge, ein Umstieg auf eine neue Bodenbearbeitungs- und Sätechnik sowie eine angepasste Düngung - all diese Veränderungen bedürfen einer Menge Know-how. Auch die Konzepte rund um Carbon Farming und den Zertifikatehandel sind in Deutschland relativ neu. Landwirten mangelt es an leicht zugänglichem Wissen, welches praktisch auf ihren Betrieben anwendbar ist.

Lösungsansätze:

- Schulungen und Fortbildungen können Landwirten den Übergang erleichtern

- Eine schrittweise Implementierung regenerative Praktiken auf kleinen Flächen kann helfen, Erfahrungen zu sammeln und sich weiterzuentwickeln

- Austausch über Carbon Farming Programme wie Klim - werde aktiv und buche hier kostenlos einen Termin zum Kennenlernen mit unseren Agrarspezialisten!

- Teilnahme an Webinaren, Bodentagen und Schulungen zum Thema Regenerative Landwirtschaft und Carbon Farming

- Nutzung der Fachartikel und Wissens-Kurse, wie den kostenlosen Angeboten auf der Klim Plattform

3. Fehlende Gemeinschaft

Die Umstellung alt bewährter Praktiken auf Neues kann ohne eine motivierende und hilfsbereite Gemeinschaft abschreckend sein. Ein Erfahrungsaustausch mit gleichgesinnten Kollegen kann einen Rückhalt bieten, der durch die Implementation unbekannter Praktiken nicht gegeben werden kann.

Lösungsansätze:

- Auf Bodentagen oder Schulungen kann der Austausch mit gleichdenkenden Landwirten angeregt werden.

- Der Beitritt zu einer Gemeinschaft wie bei Klim kann dabei helfen, die Kommunikation zu fördern und Erfahrungswerte auszutauschen. Interessiert? Dann melde dich hier kostenlos an!

Fazit

Die zukunftsorientierte Landwirtschaft setzt auf innovative Ansätze wie Carbon Farming und Regenerative Landwirtschaft, die nicht nur den Boden nachhaltig optimieren, sondern auch aktiv zur Reduzierung von Treibhausgasen beitragen. Durch Maßnahmen wie reduzierte Bodenbearbeitung oder Zwischenfruchtanbau wird die Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe gestärkt und die Bodenfruchtbarkeit langfristig gesichert. In Zukunft könnten diese Methoden eine Schlüsselrolle spielen, um die Landwirtschaft widerstandsfähiger gegenüber den Herausforderungen des Klimawandels zu machen und gleichzeitig ökologische und ökonomische Vorteile zu vereinen.

FAQs

Was ist Pflanzenkohle und was bringt sie?

Pflanzenkohle ist eine Form von Kohle, die durch die Pyrolyse von Biomasse wie Pflanzenresten hergestellt wird. Sie wird dann in den Boden eingearbeitet, wo sie die Bodenstruktur optimiert, die Wasserspeicherfähigkeit erhöht, Nährstoffe bindet und langfristig Kohlenstoff im Boden speichert. Dadurch trägt Pflanzenkohle zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zur Anpassungsfähigkeit der Landwirtschaft an den Klimawandel bei.

Wie kann eine vielfältige Fruchtfolge zu einer verringerten Notwendigkeit von Pflanzenschutzmitteln beitragen?

Eine diverse Fruchtfolge erhöht die biologische Vielfalt im Feld, was natürliche Feinde von Schädlingen anzieht und das Auftreten von Schädlingen reduziert. Zudem verringert sie die Ansammlung von Krankheitserregern im Boden, da unterschiedliche Pflanzenarten unterschiedliche Krankheiten beherbergen, was die Notwendigkeit von Pflanzenschutzmitteln reduziert und langfristig die Bodengesundheit verbessert. Ergebnisse aus verschiedensten Analysen zeigen zudem, dass der Unkrautdruck in diversifizierten Fruchtfolgen um bis zu 49 % verringert werden konnte.

%201.png)